Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM):

Zahlen und Fakten zu Unfall- und Krankheitskosten

Im Jahr 2023 mussten die UVG-Versicherer rund 908'000 Schadenfälle registrieren. Das sind 0.3 Prozent Schadenfälle weniger als im Jahre 2022 (KSUV, 2024, S. 15). Die Anzahl der Berufsunfälle und Berufskrankheiten (286 000 Schadenfälle) ist im Vergleich zum Vorjahr 2022 um 2.4 Prozent zurückgegangen (KSUV, 2024, S. 15). Die Zahl der anerkannten Freizeitunfälle stieg im Jahre 2023 um 1.0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (KSUV, 2024, S. 15). Bei den Stellensuchenden nahm die Zahl der registrierten Unfälle um 14.2 Prozent ab im Vergleich zu 2022 (KSUV, 2024, S. 15).

Betriebsunfälle (BU)

Die Gesamtkosten für Betriebsunfälle[1] bzw. Berufsunfälle beliefen sich im Jahr 2022 auf CHF 2.303 Mrd. (KSUV, 2024, S. 24). Die beiden Unfallkategorien: Ausgleiten, Abgleiten, Abrutschen (von Personen) und Herunterfallen, Abstürzen (von Personen) waren die Kostentreiber und verursachten laufende Kosten von CHF 941.90 Mio.

[2] (KSUV, 2024, S. 49). Die Zahl (absolute Häufigkeit) der anerkannten Berufsunfälle und Berufskrankheiten ging in den letzten Jahren dank den Präventionsmassnahmen, der demographischen Entwicklung und der Fortschreitung der Tertiärisierung der Wirtschaft zurück. Seit 2005 zeichnet sich jedoch ein leicht steigender Trend bei der Zahl anerkannter Unfälle ab (KSUV, 2024, S. 16).

[1] Die Unfallzahlen und -kosten aus der Unfallversicherung für Arbeitslose (UVAL) werden in der Statistik gesondert aufgeführt.

[2] Durchschnitt der Jahre 2018-2022

Nichtbetriebsunfälle (NBU)

Bei den Nichtbetriebsunfällen zeigt sich insgesamt ein weniger erfreulicheres Bild. Hier nehmen die anerkannten Schadenfälle seit Jahren, mit Ausnahme der Pandemiejahre 2020 und 2021, deutlich zu und verursachen hohe direkte und indirekte Kosten (KSUV, 2024, S. 24). Im Jahr 2022 sind über 575'000 anerkannte Freizeitunfälle registriert worden, das sind rund 47 Prozent mehr als im Jahr 1985 (KSUV, 2024, S. 16). Für die Betriebe entstehen durch einen Nichtbetriebsunfall in der Regel dieselben Folgekosten wie bei einem Betriebsunfall, also Kosten durch Ausfall oder reduzierte Arbeitskraft, administrativer Aufwand, organisatorische Kosten u. a. Ein verändertes Freizeitverhalten mit vielen neuen Angeboten in Sport und Spiel und eine offenbar zunehmende Risikobereitschaft tragen massgebend zu diesem Wachstum bei.

Krankheit

Im Rahmen der europäischen OSH Pulse Survey Erhebung zu Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz wurden auch in der Schweiz im Juli 2022 1'332 Personen im Angestelltenverhältnis mittels Fragebogen befragt (Selbsteinschätzung). Das Forschungsdesign musste, durch die Corona-Pandemie bedingt, angepasst werden. Deshalb lassen sich die Ergebnisse nur bedingt mit Erhebungen aus den vergangenen Jahren vergleichen.

Die Ergebnisse dieser Erhebung haben aufgezeigt, dass über ein Drittel der Befragten stets gleiche Hand- und Armbewegungen (44.2%), schmerzhafte oder ermüdende Körperhaltungen (42.8%) sowie Zeitdruck (42.5%) als häufigste arbeitsbedingte negative Faktoren einschätzen (Cianferoni, 2023, S. 3).

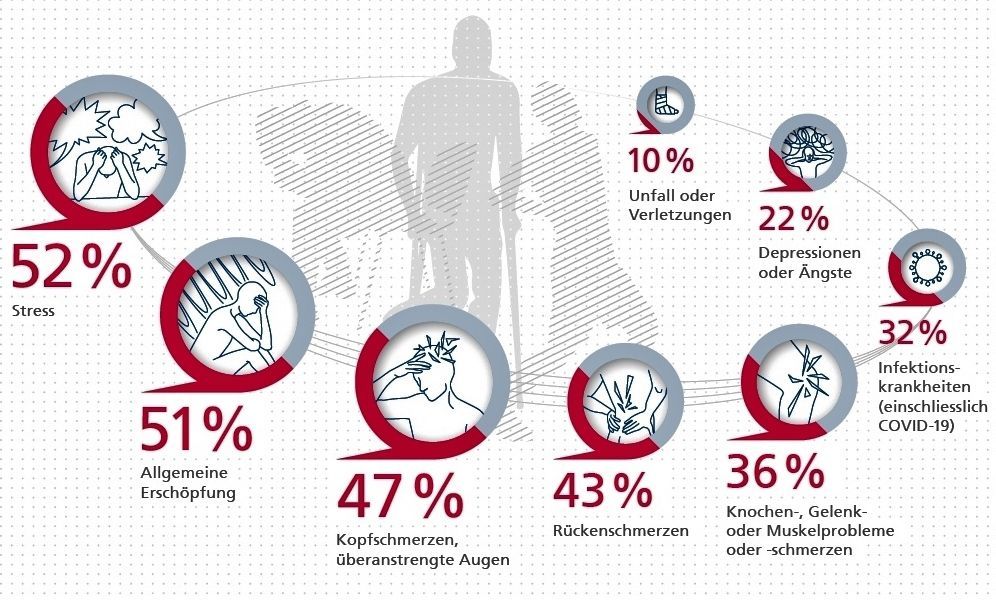

Stress wird von den Befragten als häufigste arbeitsbedingte oder mitbedingte Ursache für gesundheitliche Problem genannt (siehe Abbildung 1). Die Altersgruppe 15 bis 39 Jahre scheint stärker betroffenen zu sein als ältere Arbeitnehmende. Ältere Arbeitnehmende zwischen 54 und 64 Jahren sehen sich hingegen vermehrt mit arbeitsbedingten Schmerzen oder Problemen im Knochen-, Gelenk und Muskelbereich konfrontiert (Cianferoni, 2023, S. 8).

Abbildung 1: Hatten Sie in den letzten 12 Monaten eines der folgenden gesundheitlichen Probleme,

das durch Ihre Arbeit verursacht oder verschlimmert wurde? [ja]

(n=1'332 abhängig Erwerbstätige, Fehlerbereich +2.4%)

Quelle: Flash Eurobarometer 2022 (SECO, 2023, S. 7).

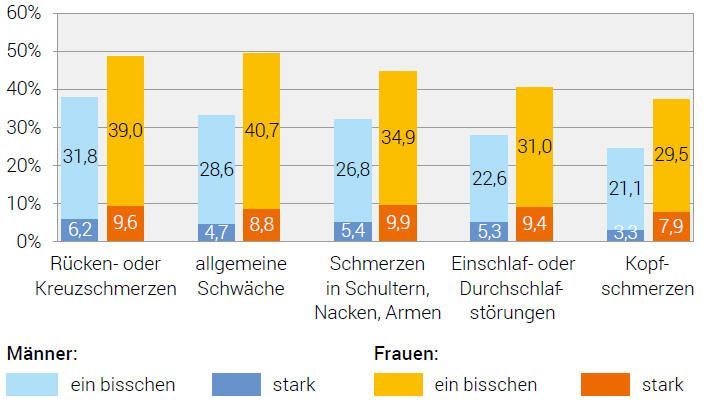

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch das Bundesamt für Statistik BFS bei der Schweizerischen Gesundheitsbefragung im Jahre 2017, durchgeführt im Auftrag des Eidgenössischen Departements des Innern EDI. Etwa ein Drittel der Bevölkerung in der Schweiz leidet mehr oder weniger stark an Schulter-, Nacken- und Armschmerzen und an Rücken- oder Kreuzschmerzen (siehe Abbildung 2). Frauen sind davon deutlich mehr betroffen als Männer (vgl. Storni, Lieberherr & Kaeser, 2018, S. 14).

Abbildung 2:

Häufigste körperliche Beschwerden [Schweiz], 2017

Bevölkerung ab 15 Jahren in Privathaushalten, innerhalb von vier Wochen

Quelle: Schweizerische Gesundheitsbefragung 2017 (BFS, 2018, S. 15).

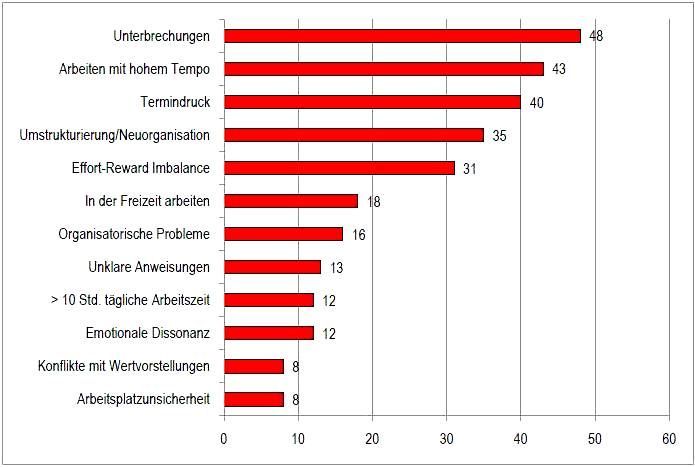

Die Stressstudie (Auftraggeberin: Seco) aus dem Jahre 2010 weisst die folgenden von den befragten Arbeitnehmenden genannten Stress erzeugenden Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz aus:

Abbildung 3:

Chronisch auftretende Belastungsfaktoren (Stressoren),

Erwerbstätige in Prozent (N=709-1005)

Quelle: (Grebner et al., 2010, S. 30).

Direkte und indirekte Kostenfolgen durch Krankheit

Krankheit verursacht, neben dem menschlichen Leid der Betroffenen und ihren Angehörigen, hohe volks- und betriebswirtschaftliche Kosten. Diese Kosten sind in der Schweiz nicht einfach zu eruieren. Die direkten und indirekten Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

In der Schweiz gibt es 5.343 Mio. Erwerbstätige [3. Quartal, Jahr 2024] (BFS, 2024, S. 2). 14.6 Prozent [Stand 2015] der Erwerbstätigen stufen den Einfluss der Arbeit auf ihre Gesundheit als hauptsächlich negativ ein (Krieger et al., 2017, S. 128). Die durch Stress (Ungleichgewicht von Ressourcen und Belastungen) verursachten Produktivitätsverluste in Schweizer Betrieben belaufen sich gemäss Schätzungen auf CHF 6.5 Mrd. im Jahr (vgl. Galliker et al., 2022, S. 7). Die Stressstudie aus dem Jahre 2010 weisst die durch den Stress verursachten volkswirtschaftlichen Kosten nicht aus (Grebner et al., 2010, S. 12). Die allein durch Rückenschmerzen verursachten Absenzen generieren in der Schweiz Kosten von CHF 2.5 bis 3 Mrd. (Canjuga & Läubli, 2008, S. 3). Insgesamt werden die Kosten von Krankheit in der Schweiz auf CHF 10 Mrd. geschätzt, einige Schätzungen gehen vom doppelten Betrag aus (Kickbusch et al., 2009, S. 224). Dieser Betrag enthält die Heilkosten, Medikamente, Sozialversicherungsleistungen und die durch Fehlzeiten oder Präsentismus verursachten Produktivitätsverluste.

Betriebliches Gesundheitsmanagement ist in Schweizer Betrieben zunehmend ein Thema; einiges wird gemäss einer repräsentativen Erhebung (Betriegsgrösse: 50 und mehr Mitarbeitende) der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz umgesetzt. Das Potential von BGM wird aber, dort wo es implementiert ist, noch nicht überall konsequent genutzt (vgl. Bluem-Rüegg, 2018, S. 137‒141).

Gemäss den Befragten (Befragung 2020) haben das Bewusstsein und die Unterstützung für das Thema BGM bei der Geschäftsleitung sowie die Bereitschaft, im Betrieb offen über Arbeit und Gesundheit zu sprechen im Vergleich zu 2016 zugenommen (siehe Abbildung 4). Nach wie vor unverändert ungenügend werden die Bereiche: Finanzielle und personelle Ressourcen; Motivation des Personals, an Massnahmen teilzunehmen und Zeit zur Umsetzung von Massnahmen beurteilt (Füllemann et al., 2021, S. 31‒32).

Abbildung 4: Rangfolge der voll gegebenen BGM-Voraussetzungen

2020 und Vergleich 2016

Schweizer Betriebe (N=791)

Quelle: (Gesundheitsförderung Schweiz, 2021, S. 32).

Es lohnt sich durchaus, die direkten und indirekten Kosten einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Wir geben Ihnen gerne umfassend Auskunft und beraten Sie gerne über mögliche Massnahmen.